中国考古_郑州论坛丨陈星灿点评十二项重大考古发现

- 文旅

- 2025-05-16 17:39:20

- 63

在5月12日举行的中国考古•郑州论坛上,12位来自不同考古研究机构的专家学者围绕中华文明起源与形成的重大考古发现与研究进行了精彩报告和深入交流,充分展示了中华文明探源工程相关重要遗址的最新重大发现、前沿研究成果、多学科研究理论与方法等,异彩纷呈。中国社会科学院学部委员、考古研究所所长陈星灿研究员对这些重大考古发现进行了精彩点评。陈星灿认为,最新考古发现与研究成果呈现了中华文明起源与发展的不同模式与丰富文化内涵,时间节点关键,区域地位突出,展现出中华文明多元一体起源与发展的精彩面貌。

山东临淄赵家徐姚遗址的发现填补了山东地区史前考古的关键缺环,是华北地区乃至东北亚旧新过渡阶段的重大考古发现,改变了东亚地区农业起源模式的观察维度,更深刻地揭示了东西方农业起源路径的差异。

河北尚义四台遗址突破了以往对我国北方区域考古学文化的认识,为燕山南北和西辽河流域找到了共同的文化根源,也为探索旧新石器过渡的中国北方模式、旱作农业起源提供了关键性证据。

安徽凌家滩遗址最新发现的大型高等级公共建筑、祭祀遗存、独特的玉石陶器,进一步刷新了学术界对该遗址社会背景、规划布局、功能性质、社会组织结构、社会发展程度、对于中华文明起源与形成的重要作用等核心内涵价值的认识。

甘肃庆阳南佐遗址作为黄土高原上仰韶文化晚期的大型高等级都邑性聚落,其封闭式中轴对称的宫殿格局,出土遗物展现出的较高水平专业化分工和等级分化,以及该遗址展现出与长江中下游、黄河下游的远距离联系,改变了以往对黄土高原地区和黄河流域文明进程的认知。

山西兴县碧村遗址作为晋陕大峡谷东岸一处拥有双重城墙的大型石城,其以中为尊的核心院落建筑和严密规整的线性城防系统展现了特殊的屏障和枢纽作用,并与同期的石峁古国在时空上遥相呼应,为解读晋陕黄河两岸地区的政治结构和文明形态提供了关键材料。

陕西太平遗址作为迄今关中地区发现的规模最大、保存最完整的客省庄文化聚落,其大量房屋建筑、墓葬及高等级玉器、陶器、卜骨等展示出该遗址中心性聚邑的地位,填补了关中地区文明化进程研究的空白,并奠定了该区域以周、秦、汉、唐为代表的都城文明的史前基础。

河南新密新砦遗址作为早期夏文化的代表性遗址,其完整的龙山文化晚期城墙、护城河、城址和巨型祭祀遗迹,以及一批带有浓厚夏代早期都邑礼制色彩的高等级文物,彰显出新砦遗址对探寻夏王朝早期都城与文化的重要价值。

河南偃师二里头遗址中心区新发现的多条主干道路揭示出其多网格式都邑布局,形成作坊、宫殿、祭祀等独立的功能分区,居葬合一的布局形态,井然有序、严谨明显的社会结构,是二里头进入王朝国家的重要标志,也为先秦时期其他城址布局的探索提供了有益参考。

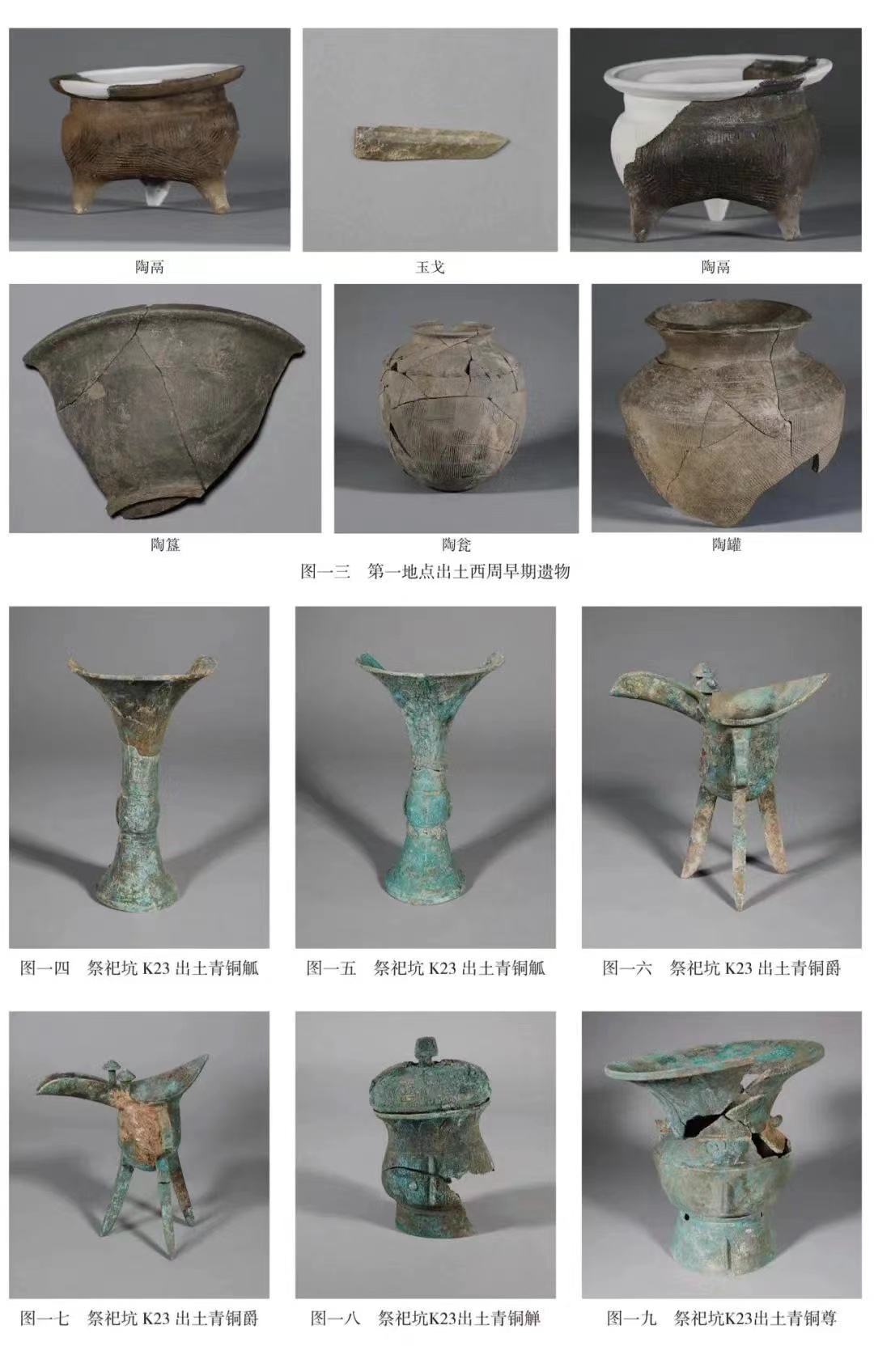

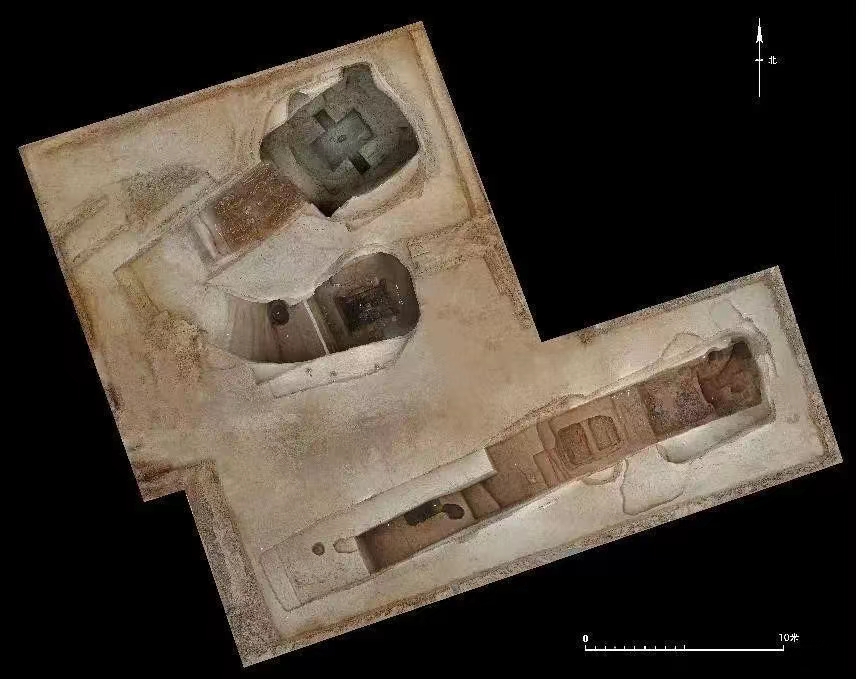

山西绛县西吴壁商代贵族墓地的发现,印证了西吴壁作为商代前期晋南地区中心聚落的重要区域地位,为探讨晋南地区商代人群构成、礼制源流,以及商王朝国家形态等学术问题提供了直接证据。

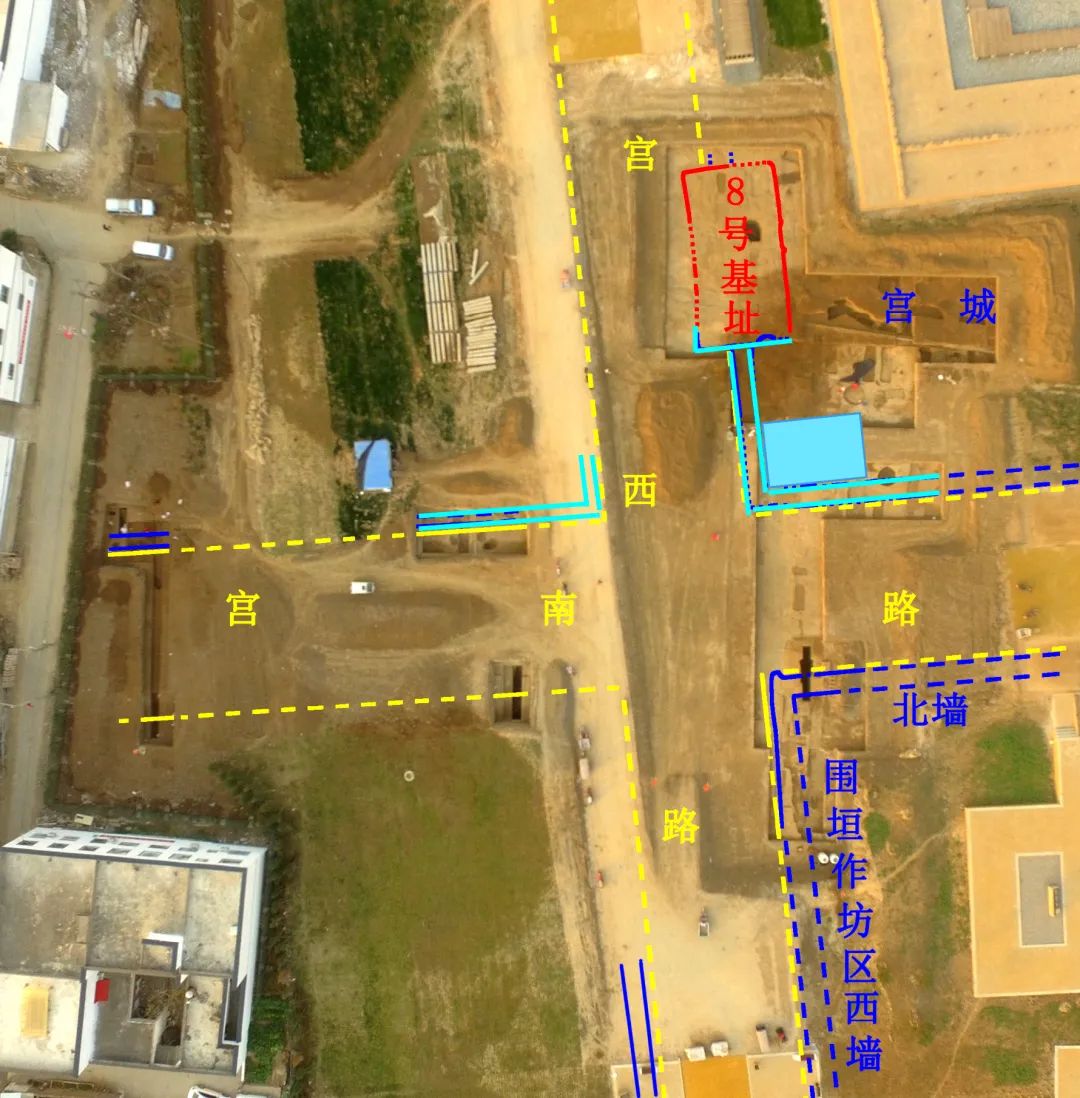

郑州书院街墓地作为商代白家庄期(中商)的高等级贵族墓地,其出土的金覆面、高等级铜礼器组合及殉狗葬俗,对研究商代王都贵族葬制具有重要价值。其附近的多组夯土建筑基址填补了郑州商城内城东南聚落结构形态的空白。该墓地对于研究商代都城建制、郑州商城兴废及其与小双桥遗址的关系等具有重要学术价值和意义。

安阳殷墟商王陵园隍壕的发现,对商代陵墓制度乃至商文化、商史的研究均具有重大推动作用。晚商时期大邑商都干道、人狗组合祭祀坑及王陵区西周遗址的发现,为研究商代社会性质、祭祀活动及周灭商后的国家治理方式等均具有重要价值。

陕西咸阳旬邑西头遗址作为迄今泾河流域发现规模最大的西周聚落之一,其丰富的文化内涵为全面揭示商周时期泾河流域聚落布局、人群构成及社会组织等奠定了基础,也为探索周文明起源与早期发展提供了难得的考古学材料。(记者 张体义)

责任编辑:张家祺

本站内容来源于网络,并不代表本站立场!版权归原作者所有,转发请注明来源,文章内容仅供参考。

伊川生活网--www.yichuanxian.com.cn 联系QQ/微信:379983363

本文链接: https://www.yichuanxian.com.cn/wenhua/54179.html

伊川生活网

伊川生活网